どうしてだろう。いつからだろう。ここはどこだろう。

OGRE YOU ASSHOLEの新作『新しい人』は、一曲一曲できるごとにバンドのマインドをリセットし、

でき上がったはずのフォーマットを忘れたようにして

次の曲を作っていく作業が積み重なったアルバムだと出戸学に聞いた。

だから音色もスタイルもバラバラなのだと。

だけど、僕にはこの『新しい人』はトータル・アルバムみたいにも聴こえる。

「どうしてだろう。いつからだろう。ここはどこだろう」を、いつも問い返すという感覚は、

朝、目が覚めた瞬間にも似ている。すべてを覆い隠す夜ではなく、

まる見えなのにわからない朝を彼らはとらえようとしているのかもしれない。

「NO」「NO」「NO」でも、「更新」「更新」「更新」でもない。

まぶしい光の中で消えてゆく愛おしさや悲しさみたいな記憶のシミに、

「どうしてだろう。いつからだろう。ここはどこだろう」と手を伸ばす。

ただそれだけの繰り返しが、そのままの純度で音楽になって滲み出ている。

そしてただそれだけのことが本当に稀有で、

彼らがどうしようもないくらい現代のバンドであることを思い知らされるのだ。

松永良平(リズム&ペンシル)

- 1.新しい人

- 2.朝

- 3.さわれないのに

- 4.過去と未来だけ

- 5.ありがとう

- 6.わかってないことがない

- 7.自分ですか?

- 8.本当みたい

- 9.動物的/人間的(Album Ver.)

オリジナル特典ステッカー

特典ステッカー

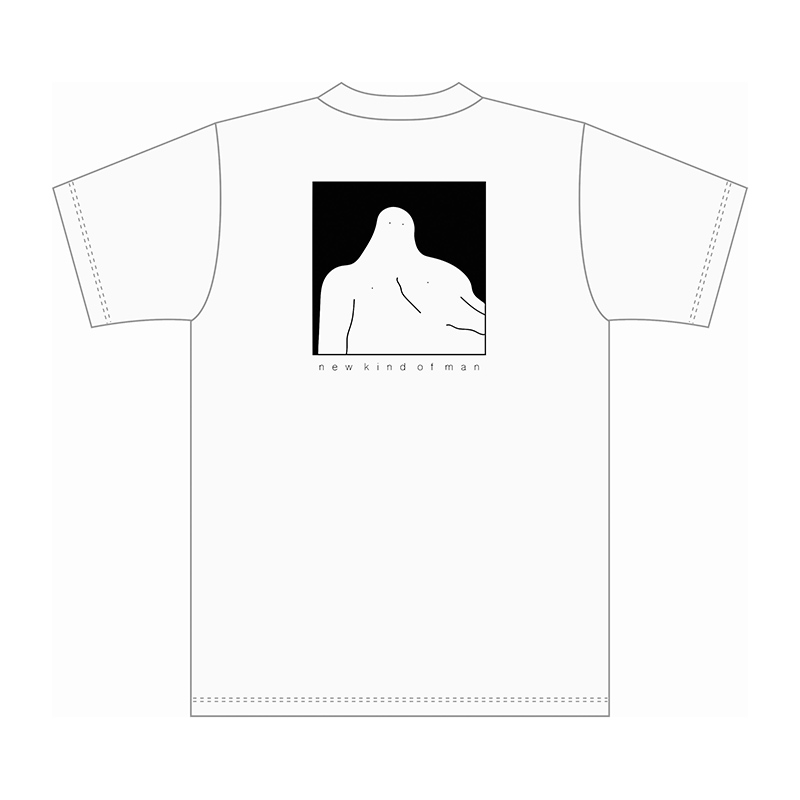

新しい人Tシャツ付きセット3,900円(税込) サイズS・M・L

※バックプリントになります

※特典はなくなり次第終了となります。

『朝 / morning after morning』Live at WWW X

さわれないのに | me and your shadow (Official Music Video)

OGRE YOU ASSHOLE『新しい人』release tour Trailer

OGRE YOU ASSHOLE『新しい人』Album digest

OGRE YOU ASSHOLE『新しい人』 発売記念イベント『RECORD YOU ASSHOLE』

メンバーセレクトのレコード試聴会&トークイベント(&サイン会)

OGRE YOU ASSHOLE

『新しい人』release tour

松本 Alecx

大阪 umeda TRAD

INSA 福岡

名古屋 CLUB QUATTRO

札幌ベッシーホール

港区EX THEATER ROPPONGI

MEDIA

8月19日発売 MUSICA 9月号

レビュー掲載9月14日発売 MUSICA 10月号

インタビュー掲載9月20日発売 CD Journal 2019年 秋号

レビュー掲載9月20日発売 ミュージック・マガジン 2019年10月号

インタビュー掲載9月24日 Inter FM897 Ready Steady George!!

出戸 学 生出演9月8日 SPACE SHOWER TV

OGRE YOU ASSHOLE MV特集9月 FM-JAGA「SPACE SHOWER RADIO」

9月パワープレイ9月20日 FM OH!「なんMEGA!」

出戸コメント出演9月24日 FM NORTH WAVE『Radio WE!』

出戸コメント出演9月24日 FM802「MIDNIGHT GARAGE」

出戸全曲解説コメントThe Japan Times

レビュー掲載スペースシャワーTV『Visual Commune selected by OGRE YOU ASSHOLE』

初回放送:10/1(火) 25:00〜 / リピート放送:10/5(土) 26:00~ | 10/19(土) 26:00~OGRE YOU ASSHOLEが表現するアンビバレンツな感情と“新しい”価値観とは?

QeticインタビューMikiki 『新しい人』リリース記念 RECORD YOU ASSHOLE レポート

OGRE YOU ASSHOLE『新しい人』| 抑制の彼方に広がるサイケデリア

FNMNLインタビューOGRE YOU ASSHOLEの醒めた現状認識 ディストピアと化す社会へ

CINRAインタビューSPACE SHOWER TV OGRE YOU ASSHOLE INTERVIEW動画

【11/4までの期間限定公開】OGRE YOU ASSHOLE interview 聴かれることを想定していないアルバム

AVYSSインタビュー幾何学模様×OGRE YOU ASSHOLE、日本発の「サイケデリック」が更新された一夜

Rolling Stone Japanライブレポート-

勝浦 隆嗣 Spotify Playlist

-

清水 隆史 Spotify Playlist

-

馬渕 啓 Spotify Playlist

-

出戸 学 Spotify Playlist

INTERVIEW

『オウガの残り香』対談:出戸学×石原洋

石原さんは『新しい人』を最初に耳にされたとき、どう思われましたか。

石原 これはこのあいだ出戸くんに会ったときも話したことなんですが、なぜこれを出したの、ということですよね。

根本的ですね。

石原 それと、聴いてもなにも動かなかったということは伝えました(笑)。でもきのう送ってもらった完成したCDを聴くと、僕が聴いていたのと曲順がちがっていたんですね。でも印象に差はなかった。差はなかったんだけど、なぜこういう未完成にも思えるものを出したのかということには興味はある。べつに完成度をもとめているわけではないんだけれど、制作側のメンタリティとしてなぜここに向かったのかということには興味はあります。

出戸 つくっている最中ではニュートラルに考えていたんです。じっさい地味なアルバムをつくろうとかゆるいアルバムをつくろうとかいう目標があったわけではないんです。それが最近になって聴き直してみたら、自分が思っていたよりもゆるくて、どうかしていたなとも思いました(笑)。そのうえで前回の『ハンドルを離す前に』が完成した当時のことを考えると、前回もロック色が薄くて、制作が終了した時点で、今回のアルバムと似たような感じをおぼえた印象があったんですが、あらためて前作を聴き直すと、意外とロックバンドの要素ものこっているし、前作から今回のアルバムでかなり変わっていたんだな、と驚かされました。この3年間でなにかが変わったかもしれませんが、あまりにもゆっくりモーフィングしすぎていて、自分も変化がわかっていないんです。

石原 制作者の心情を考えると、自分がかかわっていた時期には毎回ある程度コンセプチュアルなものにしようという意図はあった気がするんです。『ハンドルを離す前に』はそこから抜け出て、自分たちでやるようになった、その第一弾という感じは受けましたが、『新しい人』はなぜ出たかのわからないというが率直なところです。

前作における変化は理解しやすかった?

石原 まあこういくよね、と感じる瞬間はありましたし意外ではなかった。とはいえ、今回が意外だったかといえばそうではない。むずかしいんですよね。

出戸 石原さんが口に出すことばはデスな印象になりがちなんですよ(笑)。聴いている最中に感情がなにも変化しなかったとか、出す意味のないアルバムということを考えさせられるとか、最初はすごくがっかりしたんですけど、最終的に「これほめことばだから」って。なにがほめられたのかさっぱりわからないですが(笑)。

作品のあり方をほめられたんですか。

石原 あり方というか、ダイナミズムという観点からも極端に地味な、とらえどころのないアルバムにはなっているけど、振れ幅としては逆にでかい気がします。

前作との落差ということですか。

石原 そうです。なぜそう感じるのかということです。

さきほどのお話だと、出戸さんご自身もあらためてそう感じられたということですよね。

出戸 制作後の感じがまったく同じだったにもかかわらず、できあがった作品がこれだけちがうということはそうなりますよね。それ以前に、自分の感覚が信用できなくなりました。

たとえば馬渕さんのご意見はどうだったんですか。

出戸 じつは一緒に前のアルバムを聴いていたんです。こんな感じだったかということで似たようなことをみんなで話し合っていました。

制作としては曲単体で録っていったと勝浦さんにうかがいましたが、アルバム制作の方法自体がそれまでとはちがっていたわけですよね。

出戸 これは石原さんに学んだやり方なのですが、アルバム全体のリズム録りをした後に全体をみながらアレンジを考えていくのが『Homely』からの三部作と『ハンドルを離す前に』の制作方法でした。ところがほかのバンドに話を聞くと全体をみながら作曲やアレンジを考えていくのはめずらしい、ふつうは曲ごとにしあげていくというんです。その点では石原さんの制作方法はまったくちがう。そのやり方が今回からは変わっていったということですね。

サウンドづくりに関して新たな発見はありましたか。

出戸 今回のアルバムではテンポが遅いとよくいわれたんですね。それが自分たちのテンポ感なのかなという発見はありましたね。

石原 ゆるふわだ(笑)。

出戸 「ありがとう」という曲は78ととるか39ととるかは微妙ですが、39だとしたら、これほど遅くなったのははじめてでした。まったく意識していなかったですけど、サウンドエンジニアの佐々木(幸生)さんは「この曲はダブだ」とおっしゃっていました。

たしかに曲があまりにも遅くなるとダブ化しますよね。でもそれも狙いではない?

出戸 自然にそうなったんですね。ダブというジャンルを意識しているわけではなかったです。

ジャンルという話では『新しい人』をつくるにあたって、少しでも頭を掠めたジャンルなり作品なりはありますか。

出戸 曲をつくるのは僕と馬渕ですが、馬渕はアーサー・ラッセルまわりとか、あの時代のディスコとその周辺をよく聴いていたと思います。僕自身は特定のジャンルがどうこうというのはなかったです。バンド内のコミュニケーションでも、今回は特定のジャンルや作品名を出すよりも「蚊が飛んでいる感じ」とか、抽象的な感覚的な、比喩にちかいことばのやりとりだった気がします。

石原 それをふまえて、『新しい人』について述べると、サイケ的であるとかプログレっぽいであるとか、そういう形容がなりたたない音なんです。それでもなんなのか、と思って2回ほど聴いたんです。そうして出た結論はだれの賛同も得られないかもしれないし、うれしくもないどころか、かえってイヤかもしれないけど、聴いたあとに浮かんだことばは「ニューエイジ」でした。なんなのかなと思ったんですが、おそらく1曲目と最後の曲にその感じがあったんです。これはもうロックではなくニューエイジなのではないか。そのことばにふくまれる若干の宗教的な部分、スピリチュアルな部分も無意識のうちの抱合されている雰囲気がします。

出戸 アルバムをつくっていたとき勝浦さんとの話で出たのは、宗教的な部分も今回のアルバムはかなりふくんでいるけど、視線としては宗教的な面にたいする批判も歌詞にはあるということだったんです。全能感みたいなもの、心地よさに不気味さをおぼえるような。ニューエイジ自体にも不気味さはあるので、反論にはならないかもしれないですが、ジャンルとしては僕自身は好きではない。好きじゃないのにニューエイジ的ななにかをあえてやっているという感覚なのかもしれません。

石原 好きじゃないのにやっているのもよくわからない。というより、そうなってしまったということなのかもしれないけど。

出戸 そうですね。

石原 演奏者の不在はすごく感じたんだよね。それがニューエイジっぽさにつながっているのかもしれない。音像については、最近スカスカという言い方をみんなするけれども、喩えに出すのが正しいかはわからないですが、坂本(慎太郎)くんのスカスカとオウガのスカスカはまるでちがっていて、坂本くんのは全部の音が垂直に切れているような感じなのにオウガの場合は音がないところも音が連なっているようなイメージがある。スカスカなのに、背景に存在というよりも、ただふわふわ漂っているものが最初から最後まで通底している。聞こえはしないけどね。それもあってスカスカという言い方はオウガにはあたらない、それもまたニューエイジっぽいのかもしれない。

出戸 ああ。それはうすうす勘づいていました(笑)。

アンビエント的な音楽思考性よりもニューエイジという呼び名がふさわしい?

石原 多幸感というのは微妙ですが、そういうものを感じるんです。

多幸感といっても、出戸さんの意図としてはそうではないんですよね。

出戸 ユートピアがじっさいはディストピアだったというか、みんなニコニコしているけど気持ちわるいという裏返しの多幸感ですよね。

石原 『Homely』にもある程度の宗教臭はあったんですよ。それはつくっていたときから口に出していました。ジャケットもそうです。でもそこではそれに対する明確な批判があった。今回は明確な批判がない、その差だと思いますよ。

出戸 僕はある種の心地よさみたいなものを全否定もできないんです。通販サイトのオススメのようなAIがつくりだす心地よさがどんどんすすんでいってしまうとみんながいい方向に向かうような、たとえば彼女を選んでくれたり、人生としては楽でいいけど、ながれ全体が気持ちわるいというような感覚です。でもそれらすべてをやめてしまうと仙人のようになるしかない。スマホとかもそうですが、気持ちわるいけど便利だし、というせめぎあいですよね。批判しながら参加する自分がいるという。

一方で、ニューエイジということばは音楽ファンにはかならずしもよいものを意味しなかったのが現在はその価値観が顛倒している気配もあります。

石原 近年ね。

そうです。アンビエントや電子音楽の広がりのなかで、ニューエイジもアリかもしれないという風潮といいますか、石原さんもその点をふまえて、『新しい人』はニューエイジだとおっしゃっていると思うんです。

石原 そのとおりです。聴いたあとにニューエイジ的ななにかがのこるということですね。自分たちの記憶のなかにあるニューエイジ的ななにかです。

その質感をのこすという意味では新しいなにかかもしれない。

石原 加えていえば、このバンドにはなにか生温かい感じがつきまとうじゃないですか。今回とくにそうなんだけど、不在と生暖かさ、それと持続する音の感覚―それがなにかとずっと疑問だったんですが、アンフラマンス(inframince)ではないかと気づいたんです。

デュシャンですね。

石原 そう。たとえばだれかが椅子に坐っていたあとに、そこを去ってその後にやってきたひとが椅子に坐る、するとそこに坐っていたひとの温かさや一種の残り香のようなものが漂っている。オウガには、ことに『新しい人』にはその感じがますます募ります。もういない、しかしいたにちがいない体温のような残り香的なものが漂っている感覚。

出戸 すごくわかります。

しかも演奏している主体がリズムマシーンであっても体温的ななにかがのこる。

石原 おそらくだれかがやっているのだろうな、という感覚ですよね。

出戸 いまいわれて、なるほどと思っていますから、結果的にそうなっているんでしょうね。

石原 厳しさとかとげとげしさは彼らには最初からない。とはいえゆるいかといえば、ただゆるいわけでもない。不穏なゆるさがありますよね。

それは歌詞や音とはちがう、全体の傾向を指していますか。

石原 そうです。ただ歌詞にもその傾向はつよまっている気がします。

ことばの書き方でなにか変わったことはありますか。

出戸 今回のアルバムでは抽象度が高いという指摘はありました。アルバムでは「動物的/人間的」「過去と未来だけ」に次に「さわれないのに」をつくったんですが、この曲から具体的な名称や比喩を出さないようになったんです。

「さわれないのに」にはMVがありますね。

出戸 「さわれないのに」という曲自体は存在の本質へのさわれなさというか、もうすこし大きなテーマを、自分のなかではもたせたつもりだったんですが、歌詞の抽象度が高いがために、バンドのなかではヘンタイの視点だという意見があったんですね。「さわれないのに/すごくよく見える」という歌詞がエロいしヘンタイ視線じゃんという意見があって、あのMVができて、勝浦さんは、真実をもとめる感じとか美をもとめる感じも一枚剥がせばエロなんじゃないか、といっていました。あの映像もエロくはないけどエロスというか。女性はあのMVにたいして嫌悪感をおぼえるひとが多いみたいですね。

私はそう思わなかったので意外です。

出戸 そうですよね。男は逆にそこにエロをあまりみいださずに、結果的にだれの得にもなっていないという(笑)。

あのMVはなぜそういう映像になったんですか。

出戸 監督の浮舌大輔さんと僕は会っていないんですが、レーベルスタッフから浮舌さんの名前が出て、お願いすることになって、レーベルスタッフがこの曲にまつわるエピソードを浮舌さんに伝えて、ああなりました。映像をみて思ったのは、あれだけ思わせぶりなのにいらいらさせないのはなんらかの本質を突いているのかもしれないと思いました。

ビジュアル面では『新しい人』のジャケットについてはどういった意図があったんですか。

出戸 ジャケの絵は僕が描いたんですが、もともとは線描だったんです。友だちがTシャツをつくりたいというのでドローイングでさっと描いたんです。2年前の夏だったと思います。その原画がずっと机の上にあって、そのかたちが妙に気にいってきちゃって、アルバムのタイトルが『新しい人』になったとき直観的に選びました。理由らしい理由はなくて、ひとだからいいかくらいです。

石原さんはさきほど『Homely』のジャケットには宗教的なものにたいする批判があったとおっしゃいました。

石原 あのアルバムはジャケもふくめたコンセプトアルバムでいく、というのがあって出戸くんの友人の木曽浩太さんに、こういう感じというのをリクエストして何点か描いてもらったうちの一点を選びました。なにかわからないものをひとつ置くことで象徴性を高めるという、いわゆるヒプノシス的な方法ですね。それもあって、あのアルバムではタイトルの脇にも記号を入れたりもしました。

ツェッペリンの4枚目的な意味かと思っていました。

石原 そういえばそうだ(笑)。あのときは徹底してやらなければ伝わらないと思っていました。だからレコ発のツアーもアルバムからの曲しかとりあげなかったんですよ。いまとなってはそれでよかったと思いますが。

音楽の伝わり方を考えると、音楽環境の変化もあって、以前とは質的に変化した気がします。世代差の影響もあるかもしれないですが、石原さんは出戸さんの感覚に世代差を感じませんか。

石原 感じますよ。出戸くんより10歳下の子たちとの感性も明確にちがうと思いますよ。

出戸 そうかもしれない。

石原 物心ついたときから音楽が定額制の世代のひとたちにとっての音楽のあり方はまったくちがうと思う。10年前までそうなるなんてだれも思っていなかったわけで、メディアが変わると世界のあり方も変わるじゃないですか。そこに世代差は確実にあるし、今回のアルバムはつまるところそういった作品でもあると思う。以前の会話で出た、そういうふうになった未来のひとたちが過去をふりかえって、こういう時代もあった、と述懐するような。

出戸 とはいえそれは10年、20年のスパンではなくて、「新しい人」という曲自体は200年、300年くらいの時間の幅のなかで人間の考え方が神話的なものから一神教が生まれ、科学が発達し、その次の段階になったとき、僕らが置いていかれている感じの観点です。その設定もニューエイジ的なのかもしれなないですね(笑)。過渡期を感じているのかもしれないですが。

具体的にはどこに感じていますか。

出戸 音楽でいえばリバイバル感がありますよね。石原さんの世代はたぶん、新しいものが次々に出てきた世代だと思うんです。僕らは全部リバイバルで育っている、そこにも過渡期を感じますよね。

石原 僕の若いころ、学生時代はそうだったかもね。パンクが高校時代なので。こんなヘンなことをやっていてもいいんだと思いましたが、スタイルとしてのパンクはあっという間に様式化・商業化してしまったので飽きました。でもその後のシーンは加速度的に先鋭化していってそういう意味ではおもしろかったですが、1983年くらいに、ロックとしての方法論はもうある程度出尽くしたんだな、と感じたんです。その時点で、同じことを感じたひとたちでもハウスとかテクノなどに行くひとは行ったわけです。行かなかったのが僕なので。その道を選んでいたらちがう人生があったと思います。

ロックの方法論が出尽くしたのになぜロックにとどまったんですか。

石原 はじめてみたものを親と思うヒヨコと一緒です(笑)。そこからロックのなかで聴いたことのないものを探していくわけです。僕は60年代の音楽はオンタイムで聴けていなかった世代なのでそこに遡るということですよね。

80年代なかばということはサイケのリバイバルがあったあたりですか。

石原 サイケのリバイバルは80年より前から起きてましたね。レーダー・レコーズが13フロアとかレッド・クレイオラとかを再発しはじめたあたり。でも最初は買っていても、TGやジャーマンロックなんかを聴いていた耳には音があまりにも古すぎてよくわからないんですよ。

80年代なかばは第2、第3のリバイバルだったと。

石原 サイコやエヴァなどのレーベルから大物以外も出はじめたころですよね。

ということは石原さんもリバイバルのながれで音楽をはじめたということになりますよね。

石原 いや最初の段階で光があたってなかったわけだからリバイバルですらなかった(笑)。

83年代にロックの進化が止まったのだとしたら

出戸 僕が生まれた年ですよ。

石原 出戸くんはアーカイブ世代なんですよ。

アーカイブにはアーカイブの楽しみがありますよね。

石原 それは僕がサイケを聴いていたころと同じですからね。67年にこんなものが、という発見ですよね。でもそれは時代背景を知ってこそだと思うんです。いまはそういうふうに聴かれるのかな、という疑問はありますよね。うわっ、これ音すげえーーみたいなね、たとえばこれが何年だといわれてもピンとこない。

とはいえ出戸さんはそうではないと思いますよ。

出戸 でもそれも、こういった対話のなかで学んだことなんです。体験はしていないけど、先輩との雑談のなかで学んでいったんですよ。

たしかに私も明大前のモダーン・ミュージックで、石原さんをはじめとした諸先輩方にこれを買うならまずこっちを買いなさいと指導されたことがあります。

石原 余計なお世話ですよね(笑)。

いまはそういったプロセスを経なくとも音楽が聴けるので、多くのリスナーにとってその体験は抜け落ちているかもしれないですね。

石原 それがはじまったのは80年代末あたりだったような気がします。本論から逸れるかもしれませんが、友だちとそういう議論をすることがあるんです。リスナー側からすれば、たとえばフリージャズや現代音楽、それらから派生したインダストリアルとか尖ったポストパンクのようなジャンルは80年代まではある程度インテレクチュアルな概念遊びのような側面が強かった気がします。あくまでリスナー側からの視点でいえばね。それが80年代末ぐらいから、面倒な能書きや知的な取説を必要としない世代が登場した。そういったひとたちをひっくるめて僕らはノーリーズン派と呼んでいました。

感覚派ですね。

石原 とりあえず、ノイズかっけー、みたいな。

つまるところサブカルチャーということですか。

石原 広義の意味ではサブカルチャーではあるかもしれないけど、それが果たしてよかったのか。おそらく功罪があるんだと思うんです。

出戸 その延長上なんじゃないですかね。僕らもそうです。それがいちばん簡単だと思うんです。自分の感覚や個人的な範疇で判断するのが。

オウガにはそのようなかっけーという感覚の不確かさに焦点をあてる側面もあると思うのですが。

出戸 うん、そうですね(といって視線を宙にさまよわせる)、いまいったことよりも根本的なことかもしれないですけど、まわりの関係性がないと自分が成立しない、外圧で自分がかたちづくられる感覚ですね。

石原 実感なの、それ?

出戸 考えれば考えるほどそう思うようになったんです。俗にいう「無人島レコード」という企画があるじゃないですか。無人島にもっていきたいレコードという主旨ですが、よく考えると無人島でひとりになったとき、はたして音楽を聴くかな、と思ったんですね。そう考えると、音楽を聴くのもひとがいるからなのか、と思ったり、それもあって関係性について考えたんです。

石原さんは無人島になにをもっていきますか。

石原 レコードなんてもっていかないですよ。

大切な一枚だってあるでしょうに。

石原 ほんとうに大切な一枚は頭のなかで鳴っているからフィジカルはいらないです。

なんでかっこいい切り返しをするんですか(笑)。

石原 じっさいそうじゃないですか(笑)。たとえば道を歩いていて、不意にあるレコードを聴きたくなったとしますよね。そうすると、家にレコードはあるけど頭のなかで音楽が再生する。それで、家に帰ってちゃんとセッティングして、さあ聴くかとなって再生してみると、それまで頭のなかで鳴っていたものと微妙にちがう、むしろ思ったほどよくなかった、みたいな。だからじっさいに再生するのと頭のなかに記憶されているものをとりだしてくるのはまったくべつの行為なんです。

聴こうと思えば、いつでもどこでも聴けるわけですから記憶をたよりにすることはめっきり減りましたね。

石原 口説き文句なしにいきなり耳にきますからね。それに騙されることも少なくなったから、その点はそれも功罪相半ばするとはいえますけどね。

阿部薫と高柳昌行の『解体的交感』なんて、聴きたくてしょうがなかったですけど、聴けなかったですからね。

石原 モノもなかったし、あっても高くて買えなかったからね。

かわりにすごいという情報だけが入ってくる。

石原 妄想の助走期間が完全になくなったんですよ。

それがゆえに予想と結果が直接に結びつく。

石原 ああナントカ系ね、という理解の仕方でね、自分の資料館のなかに一瞬にして分別されてしまう。何回聴いてもなんなのかわからない、自分の中で落としどころがなかなか見つからないということがなくなってきましたね。

そう考えると『新しい人』はすごいですよね。

出戸 なんなのかわからない。仕分けがしづらかったという(笑)。

これまでの話を総合すると石原さんのおっしゃっていたことはやっぱり褒めことばということになりますよね。

石原 わかったでしょ(笑)。

『新しい人』メンバー個別 INTERVIEW:勝浦 隆嗣

『新しい人』は前作『ハンドルを離す前に』とも方向性が変わったと思いました。アルバムに先行して昨年秋にシングル「動物的/人間的」を出されていますね。

勝浦 シングルについては、ときどき出戸くんはああいう涙腺がゆるむ感じの曲をポンとつくってくるんです。『100年後』の「夜の船」などもそうですが、それもあって去年のシングルはアルバムの先行というよりもシングル的な感じが僕のなかにはありました。そのあとポツポツ出てきたほかの曲を聴いた段階でもアルバムの全貌はみえませんでした。なんとなくわかってきたのは録りはじめてからかもしれません。今回はあいだを空けて1曲ずつレコーディングしていったんですね。さらに今回はミックスでも、エンジニアの中村(宗一郎)さんにたいして出戸くんと馬渕くんが意見を述べはじめた。できあがってきた音源を聴いた時点ではじめて、僕には次の方向性がみえてきましたが、彼らがどの段階で認識していたかはわかりません。全体像を端的にいうと、わるくいえば地味ーなんですが、僕にはいまの世の中のいろんなことが地味になっているようにみえて、その時代性にもマッチしている感じがしました。だれもが車をもたない、服もきらびやかではなくなってきている、そのような風潮と音の地味さがマッチしている。僕はバンドでは、ズレみたいなもの、ふつうに歩いているようで地面から浮いている感じというか、ちがう次元のものを表現したいという思いがあるんですが、それには音自体がシンプルであるほど表現する内容とのギャップが生まれるんです。今回のアルバムでは音自体は地味でシンプルになったぶん、非現実的な側面との落差が広がった感じがあります。僕は『新しい人』には「メタ音楽」のイメージがあるんですが、その感覚を如実に伝える要素だとも思います。

非現実感というのは歌詞のことですか。

勝浦 歌詞はもちろん大事なんですが、全体ですね。音楽のための音楽とはちょっとちがう感覚ということです。

たしかに特定の形式的なものへのこだわりを今回のアルバムは削ぎ落としていますよね。

勝浦 そうかもしれないです。

オウガはサイケデリックやクラウトロックなどの影響を受けてきたといわれてきたと思うんです。今回のアルバムはその痕跡がよりみえにくい。かといってその原型としてのロックや、ブルースのような古典との系譜的なつながりもあまり感じさせない、その微妙な配分がメタ音楽的かとも思います。ところでそういったことをメンバーの方と話されるんですか。

勝浦 僕が勝手に思っているだけです(笑)。

メタ音楽的な音楽の例をあげてみてください。

勝浦 すぐに浮かばないんですが……(といってしばし考えこみ、ハッとしたように)バッハとか。

ああ。

勝浦 強迫的な繰り返しで八方塞がりになりそうなのに、気がつくと閉塞せずに別の次元の表現になっているからです。でも僕らがめざしている先は神ではないので、そこはちがいますね。

たしかにバッハはメタ音楽の代表かもしれないですね。ホフスタッターの本(『ゲーデル、エッシャー、バッハ』)にもバッハ作品の自己言及性からそのような論旨にいたる箇所がありますが、それだとテーマが大きいのでポピュラー音楽に限定するとなんですか。

勝浦 坂本(慎太郎)さんの『空洞です』以降の虚無的な表現や、技法的なレベルで考えると、やはりカンなどがムリやりロックをやっている感じもあてはまる気がしますが、目的と手段が逆かもしれないですね。ヨ・ラ・テンゴやレッド・クレイオラなんかも思い浮かびますが、となるとマディ・ウォーターズやセロニアス・モンクはどうなんだとか、だんだん境界線が曖昧になっていきますね(笑)。

つまるところある音楽作品をメタ音楽として感受させるのはメロディや和声はむろんのこと、形式や方法だけでもないということですね。オウガはそのような曖昧さに意識的ですし、勝浦さんはその微妙な匙加減の調整弁だとも思いますが、今回のアルバムではいかほどその微妙さに挑戦できたのでしょう。

勝浦 今回は曲によってはリズムマシーンの曲もあるんです。「朝」「さわれないのに」「ありがとう」「本当みたい」と「動物的/人間的」のアルバムヴァージョンなどではデモのリズムトラックをそのまま使っています。半分以上リズムマシーンでしたね(笑)。

それらの曲の録音のとき勝浦さんはスタジオでなにをされているんですか。

勝浦 いちおうデモに合わせてクリックを聴きながら録った曲もあるんです。でもやっぱりリズムマシーンのほうがいいね、といって気づいたら戻ってきた曲もあったんです(笑)。

それはドラマーとしては切なくないですか。

勝浦 むかしだたらイヤだったかもしれないですけど、いまはまったく葛藤もありません。僕のがんばった時間はなんだったんだとは思わなくもないですが(笑)、それでも曲に合わなかったんだろうなというのはわかるので。

生のドラムにするかリズムマシーンにするかはどなたが決めるんですか。

勝浦 録音では出戸くんと馬渕くんが全体像を考えて、僕が録りに行くわけですよね。その後、彼らふたりがいろいろ重ねているうちにちょっとちがうよねとなって、もとに戻そうとなったんだと思うんです。おそらくいいだしにくかったんでしょう。ふだんならそのことをいってくるのに、今回はその点にふれないこともあって、僕が、これ戻ってんじゃんといったら、そうなんだよ、ちょっと合わなかったんだよ、と馬渕くんはちょっともうしわけなさそうでした。出戸くんはそんなふうでもなかったです。

私は勝浦さんがリズムマシーンのように叩く手法を編み出したのかと思いました。

勝浦 ムリだったんですよ(笑)。

オウガの曲はドラマーとしてむずかしい曲が多いような気もします。テンポは80~100あたりがもっとも多いですよね。

勝浦 そうですね。

それくらいのテンポをキープするのはたいへんな気もしますが、勝浦さんはどのようにお感じですか。

勝浦 僕は逆に、最近の練習で早い曲が叩けないことにあせったんです。130とか140でのエイトビートが僕にとっては厳しかった。ふつうに叩くとこのテンポになっていくんですね。なのでテンポについては大丈夫なんですが、ベースとのコンビネーションや、全体のアンサンブルではたいへんな部分もありますよ。最近はそれを楽しめるようになりましたが。

ミニマリズム的な形容もオウガはしばしば受けると思いますが、ミニマリズムの影響は勝浦さんのなかにはどれくらいありますか。

勝浦 自分への言い訳として使っている部分はありますが、本物のミニマリズムの音楽を聴くと、微妙に層で変わっていくあの感じとか、とてもじゃないですがマネできません。どちらかといえば、マディ・ウォーターズなどにある、ミニマルとはいえないまでもある種のシンプルさを演奏ではめざしています。手数が多くてかっこいいドラマーはなかなかいないと思うんですね。それができないなら、手数を多くするよりシンプルにするという感じですかね。

影響を受けたドラマーはいますか。

勝浦 あまりいないですが、カンのヤキ・リーベツァイトは自分を捨て機械に徹する感じはかっこいいと思います。それとエターナルズのティム・マルヴェンナはジャズ畑ですが、ライヴでみたときはびっくりしました。有名どころではラス・カンケルですかね。彼はハース・マルティネスのアルバムでも叩いていますが、ハイハットひとつでフィルになっちゃう感じとかバタード・オーナメンツのロブ・テイトとか。

つまるところドラマーとして技巧的に目立ちたい欲求はー

勝浦 まったくないですね。手数やすごいフレーズを叩きたいとは思いません。ながれあってカラフルだけど手数が少なくて、歌っている感じが理想です。

歌のバックであることは意識されますか。

勝浦 しますね。レコーディングだと(一発録りではないので)それができないのがストレスなんですが、ライヴだと歌を聴いて、ギターソロではギターを聴いて、グイッと後ろから押すようなイメージです。僕はほんとうは一発録りしたいんですが、いまのような音楽の構造と録音方法だとそれはむずかしいですから。よくあるじゃないですか。海外のレコーディング風景で、大きなスタジオをパーティションで区切って大勢でいっせいに録音する写真とか、あれをみるとむちゃくちゃうらやましいですよ(笑)。

それが主流だったのは60年代あたりですね(笑)。

勝浦 そうですね(笑)。

逆にいうと、勝浦さんにとってのレコーディングはドラムのパートを提供しにいくという感じにちかいのかもしれないですね。

勝浦 最近はクリックを聴いたり、馬渕くんがうちこんだトラックをさしかえたりするのがおもなので、そういう気持ちになることも多いです。とはいえ枠がきっちり決まった、かぎられたなかで演奏するのも好きなんですけどね。

さきほどの自分を捨てるとおっしゃいましたけど、勝浦さんはリダクションというか減算への志向性をおもちかもしれないですね。

勝浦 おっしゃるとおりです。僕は世の中をみるのも、わりと減点法でみてしまう質なので。ポジティヴじゃないんですよ(笑)。

今回は一定の期間で集中的にレコーディングするのではなく、散発的に録っていったとおっしゃいましたが、それはなりゆきでそうなったんでしょうか。それとも事前に予定していたことなのでしょうか。

勝浦 そのつもりで彼らがやったのだと思います。理由は定かではないというか、聞いたのに忘れてしまったんですが。

どの曲から録ったんですか。「動物的/人間的」は曲自体はすでに存在したわけですが。

勝浦 アルバムヴァージョンを録ったのはわりとあとなんですね。それよりも「過去と未来だけ」「さわれないのに」「わかってないことがない」などが初期の録音ですね。曲順は最後に決まりました。

事前にサウンドの方向性についても、とくに話はなかったんですか。

勝浦 今回はリズムマシーンでデモがつくってあったのもあってサウンドは基本的にデッドでした。あとは中村さんのマイクセッティングで複数立てたなかで、遠くのマイクだけを使ってデモテープ風に装飾性を排除するなど、そういった録音法法をこころみていました。

ワンマイクでドラムセットを録ったんですか。

勝浦 いちおう複数立てていて、ミックスはするんですが遠くのマイクをメインにするということですね。1曲目の「新しい人」はその録り方で録音したんですが、そのようなことを、曲ごとにその場その場で考えて録っていきました。

レコーディングではデモテープをなぞって演奏する?

勝浦 「新しい人」はほぼ完コピなんですが、一箇所まちがえたところがあります。その点では反省があります。というのも、出だしがヨレているんですね。それは僕にヘンな表現(欲)があったのか。出だしだから壮大にしようと思っていたふしがあって、あとで聴くとそれがヨレているように聞こえるんです。ただ全体をとおして聴くと、地味ですれすれを狙っているのがわかって、僕もそれがうまい具合に着地したと思っています。さきほどいったような音楽自体の地味さみたいな部分です。

あまり聴いたことのない地味さですよね。

勝浦 そういっていただけるとうれしいですね。

「新しい人」というのは決意表明というほど大袈裟ではないにせよ、表題は地味さをふくめた新しさを含意していると私は感じましたが、その点について勝浦さんはどう分析されますか。

勝浦 これはある程度出戸くんの関心のあることを聞いていたことをふまえての意見なんですが、「新しい」ということばは完全にポジティヴなものではありません。虚無感のようなものもふくんだ「新しい」ということばなんですね。裂け目や非現実性や浮遊感と未来のイメージが渾然一体となっていて、ただ時間が過ぎたさきの未来という意味ではない、そんなイメージです。

出戸さんの歌詞は一面的な解釈を意図的に割けている部分はありますよね。

勝浦 それはつよくありますよね。

つねに両義性を意識する観点です。

勝浦 とはいえむかしは歌詞にまったく意味をもたせない方向性だったのが、石原(洋)さんとの出会いで歌詞やコンセプトを意識するようになって、三部作(『homely』『100年後』『ペーパークラフト』)のころからある程度意味をもちはじた気がします。『新しい人』については、出戸くんはけっこういろんな本を読んでいて、僕から思うといままで以上にロジックというか、はっきりした方向に向かっている気がします。その方向にすすみすぎると、僕はおもしろくなくなるような気がするんですが、出戸くんももちろんその点には気づいていると思います。どのくらいもやもやにしておくか(笑)、彼はそれをすごく考えていると思います。

出戸さんの歌詞のもやもやした部分を支える演奏を、勝浦さんはこころがけているんですよね。

勝浦 そうですね。あとライヴではもうひとつグルーヴという軸があります。

ドラマーにとっては重要な側面だと思いますが、具体的にはどのようなことですか。

勝浦 僕はいままでにふたつすごいグルーヴ体験をしたことがあるんです。ひとつはリー・ペリーをライヴでみたとき、もうひとつは美智子妃殿下(現上皇后)の手のふりかたです。

(狐につままれたような表情で)どういうことですか。

勝浦 (皇居のまわりを)たまたま歩いていたら、美智子さまが皇居にお戻りになるところだったらしく、通行人が警官に足止めされたんです。すると僕の目の前を美智子さまを乗せた車が通り過ぎたんですが、美智子さまが手をふられている、その動きからくるグルーヴがすごかった。その場にいた人々がどよめきました。車窓からみえた手が人間と機械の動きをアウフヘーベンしていたのです。カンのヤキ・リーベツァイトを彷彿させるものがありました。それとリー・ペリーをライヴで聴いていたときの圧倒的なグルーヴですね。喩えではなく、ほんとうに海で浮かんでいる以上にリアルな波がきて、これがほんとうのグルーヴなんだと思いました。それまではグルーヴは喩えだと思っていたんです。波のようなものと思っていたら、波以上に波だった。そのふたつの例に比肩しうるグルーヴはとてもじゃないですが、僕には出せないとしても、演奏ではそれをめざしたいとは思っています。

譜面にできるものではないですよね。

勝浦 まったくできないです(笑)。でも人間って鍛えればそこまでの境地にいたるということでもあると思うんです。音符で個性を出すのではなく、音価は一緒でも微妙な差異は何万とおりにもなるという話に通じると思うんですが、ライヴではその点にはすごく留意しています。

ライヴは一体感とよくいいますよね。バンドメンバー間のことにせよ会場のお客さんとのあいだにせよ。勝浦さんはそれよりも、音の微妙な差異に耳を傾けておられる?

勝浦 いやもちろんお客さんがもりあがってくれるとうれしいですよ。いろいろ考えていたことはふっ飛んでしまう。でもそうなるためにもいいグルーヴを出したいということですよね。

ライヴはお好きですか。

勝浦 むずかしいですが、バンド活動といっておもに思い浮かぶのはライヴですからたぶん好きだと思います。レコーディングは時間的にも比重が少ないのも、その理由かもしれません。バンド=ライヴのイメージがありますし、つづけているから好きだという結論ですよね。

離人症的なご意見ですね。

勝浦 よくわからないんですよね(笑)。感情があまりともなわない。このバンドでライヴをやる立場にいるという感覚にちかいです。

ライヴは再現の場でもありますよね。あるいは編曲の場といってもいいかもしれません。オウガはこれから『新しい人』の収録曲を舞台にかける機会もあると思いますが、それにあたって勝浦さんはどのようにのぞみますか。ツアーも予定されていますが。

勝浦 バンドでは新曲をライヴでどうするかについての話はでていないので、僕個人の話になりますが、最近電子ドラムを購入して練習しているんですね。それにあたって、いま思っているのは、ある程度は巧くなければならないということです。さきほどのグルーヴの話と矛盾するようですが、自分を忘れて正確に演奏したいんです。とはいえ人間が完全に正確に演奏することは不可能なので、どこかしらズレは生まれてきます、その精度を最近はあげたいと思っています。そうすることで、リズムマシーンと人間の差が、ライヴの場で縮められるといいかなと思っています。まにあうかはわかりませんが(笑)。

サウンドが確定した時点で出戸さん馬淵さんにたいして、勝浦さんのご意見は伝えられましたか。

勝浦 地味な感じがいいとはいいました。中村さんに地味にしてほしいと意見したことが結果的によかったのではないかということですよね。それと、最後の「動物的/人間的」のリズムマシーンは偶然の産物だったんです。たまたまテンポがあれ以上落とせなくて、その結果ああいうリズムになりました。出戸くんが弾きはじめた箇所も偶然で、そういうのがいいね、という話はしました。運命というと大袈裟ですが、偶然をキャッチする感度を彼らは「もっている人」だと思うんです。それで最後にアルバムが〆ったと思いました。出だしで僕がヨレちゃったぶんをとりかえしたといいますか。

出だしにたいして強迫観念的になられているようですが、それはライヴでとりかえしていただくとして、最後に勝浦さんがオウガの一員であることを意識されるのはどのようなときか教えてください。

勝浦 最近年齢も年齢だし、バンドを辞めるかどうかと考えた時期もあったんです。いったんは、あと数年したら辞めようと結論したんですが、そうすると鏡でみた自分の顔が自分のようにみえなくなったんです。アイデンティティの危機といいますか、もしかしたら僕が思っている以上にバンドのメンバーであることは大きいかもしれないと気づいたんです。僕自身は呼ばれたら演奏するくらいの立場だと意識的にはそう思っていましたが、身体というかそれこそ無意識ではそうじゃなかったのかもしれない。ああもう辞められない、と観念したのです。

『新しい人』メンバー個別 INTERVIEW:清水 隆史

お久しぶりです、今日はよろしくお願いします。清水さんから見た、今回のアルバム制作について聞かせてもらえますか。

清水 「新しい人」は、これまでのようにレコーディングの期間をあらかじめ決めて、時間をまとめてとって作っていくという形ではなく、かなり前から作業が始まっていた記憶があります。最初のデモ音源は2年以上前、2017年頃からありました。曲としては、「さわれないのに」、「朝」、「わかってないことがない」の3曲だったと思います。その中からまず「さわれないのに」をライブで先に演奏するようになりました。録音物とも、ライブでいまやってるアレンジとも違ってましたが。アルバム用の録音が始まったのは、去年「動物的/人間的」のシングルを9月にリリースしてから日比谷野音でワンマンがあって、そのあと11月頃からだったと思います。

どういうペースで録音していったんですか?

清水 12月に「過去と未来だけ」、1月に「さわれない」、2月に「わかってないことがない」、3月に「朝」、5月「本当みたい」に…という感じで、だいたい月に一曲くらい録音していたと思います。出戸くんや馬渕くんもインタビューで「今回は長い期間をかけて1曲ずつ仕上げて行ったので、最後にまとまるかわからなかった」というようなことを言っていたと思いますが、確かに1曲1曲に集中していた印象はありました。それで7月に全曲を見直して、さらに新しい曲を加えて曲順を考え、つながりを考えて煮詰めていく、みたいな流れだったと思います。並べ始めてから「この曲の歌を録り直そう」「この楽器はニュアンスが違うから弾きなおそう」とか、さかのぼっての微調整も、かなり細かくやってましたね。

録ってから寝かしておいて、ただ並べるというわけではないんですね。

清水 例えば「新しい人」は、録音して一旦ほとんど完成したあとに、7月のワンマンライブでやってみたんですよ。ライブ用の練習をやって本番を経たら、どうもベースフレーズの音数が多すぎて、狙っている雰囲気と違う、ってことになったんです。それで最後の最後になって、アルバムに収録されたベースラインに変更になりました。そんな感じで隅々まで、納得いくまで微妙な変更を加え続けて、作品を磨き上げてるって印象が、今回は特に強かったです。

以前出戸くんと馬渕くんに話を訊いた中で印象に残っているのが、二人は曲を作る時、「こういうアーティストのこの曲の感じを狙ってやってみよう」とか、「こういうジャンルに刺激をうけたからそれを自覚的に自分たちの音楽に取り入れよう」とか、いわゆるレファレンスから発想するという意識がほとんどないと言っていたことです。清水さんから見てもやはりそういう印象を受けますか?

清水 はい、そんな感じがしますね。もちろん無意識的には影響していたり、ある年代の特定の楽器の音とか…音が産み出す質感なんかに惹かれているんだなってことを、録音現場で感じることは少なくないですが。わかりやすく特定の曲の雰囲気を狙うってことは無いと思います。

曲を制作していく中でそこに音楽的な言葉を与えてくれるのが他のメンバー二人であり、特に清水さんである、とも言っていました。そういうバンド内の関係性ってとても面白いなと思うんですが、清水さん自身としては、そうやって自分の言葉で曲に外殻を与えてあげているという意識はありますか?

清水 そう言われるとおこがましいですが……自分としては、やりとりを単純に楽しませてもらってるって感じです。勝浦くんはリズム感や音感がとても繊細というか、分解能が高くて美意識が明確にある人なので、録音現場で意見を出すことが多いのですが、自分は全く逆のタイプなんです。自分はもっと抽象的で、理解に時間がかかるので…。アルバム制作に入ると、録音してラフミックスしたものを持ち帰って、繰り返し繰り返し、とにかく聴きまくります。特に出戸くんと馬渕くんとは、同じ空間にいて何度も何度も聴いて、そこで感じたことを繰り返し言い合う。そういう形でじっくりと、作品と向き合うのが自分は好きなんだと思います。今回、一曲ごとに集中して完成させていくやり方だったので、曲を聴いて立ち上がってくるイメージも豊かだった気がします。そういうとき、真っ先にジャンル名を挙げて例えてみたり、曲が抱かせる感情について、ああだこうだと言葉を重ねて、率直に話すことが多いですね。

感情とは?

清水 曲が持っている感情というか、曲から想起される感情ですね。かなり集中して曲の中に入っていって、その場で感じた事を言葉にする。 感情といえば、以前、ある曲のラフミックスを聴き込んでいるうちに、いつの間にか笑い出してしまったことがあったんです。ほぼ全ての音が出揃って、クールなアレンジがされているけど、聴くほどに愉快に思えてきた。「なんか面白いというか可笑しいというか、お祭りが始まって、楽しく輪になって踊ってる景色しか浮かばない」とか、笑いながら好きなことを話したんですよ。それを聞いた作曲の二人(出戸、馬渕)が「これは本来笑わせるような曲じゃない」「でもたしかに可笑しい」って眉をしかめて。そこから「なぜ可笑しいのか」について話が始まって、最終的にはリズムの微妙なハネが一番の原因では?ってところに行き着いて、……結局、最初から全て録り直しになったことがありました。 今回のアルバムだと、例えば「本当みたい」は、はじめもっとパキッとして祝祭的で、よりアッパーなアレンジだったんですけど、聴いたり話したりをしているうちに、最終的にはより抑えたテイストのものになりましたね。

創作そのものにメンバー全員が没入するっていうより、俯瞰している人もいる、というバランス感が面白いと思います。ところで今回は、アルバムを通してギターがあまり入っていなかったり、リズムボックスやドラムマシンの音が多用されている印象がありますね。

清水 たしかに、今回はドラムも生じゃないものが多いですね。今までで一番多いんじゃないかな。しかし、勝浦くんのドラムって、ドラムマシンやリズムボックスと並べても特に違和感がなく、一貫性を持って聴けるので……凄いと思います。 リズム系の機材は、エーストーンのリズムボックスや、何とは言いませんが、古いドラムマシンの音なんかが入ってますね。ラストに収録されている「動物的/人間的」のアルバムヴァージョンはポリリズムっぽくなってるんだけど、あれは録音中に出戸くんが3拍子で鳴ってるリズムボックスに4拍子で合わせはじめて、それで偶然出来たアレンジです。古い機材だからテンポを落とすのに限界があって、苦し紛れにやったら「それいいんじゃない?」ってことになって。

なるほどなるほど。メンバーのみなさんはそれぞれかなりコアな音楽ファンでもあると思うんですが、今作の製作期間にも普段聴いている音楽の話をバンド内でしましたか?

清水 それは以前から変わらずそうですね。機会があれば、面白いと思っている曲を聴かせ合ったり、移動中の車の中でかけてみたり。

そんな中で、具体的にこういう音楽が特に今作に影響を与えているな、というものはありますか?

清水 今回、このコーナーの出戸くん・馬渕くんのインタビューと同時に出されたプレイリストを聴いてみたら、ある程度は反映されていると思いました。ただ、自分から見ると、ソングライターの二人は特に、そういったものを一旦、ミュージシャンとして分解式的に聴いている印象があります。全体の質感、テクスチャを決定している要因、コード進行や各楽器の配置や構造、実際にどういう楽器を使えば特定の音色が出せるのか、魅力的な質感になるのか、といった具体的な部分ですね。それに対して僕はもっと大づかみの聴き方をするので。長年ライブハウスやレコード屋で働いていたし、ベースを弾きつつもリスナー的な感覚も強いのかもしれません。

そういう感覚って、例えば曲順を決めたりとか、アルバムを最終的に仕上げるときにより重要なものになりそうな気がします。

清水 そうかもしれないですね。今回も曲順が定まるのには紆余曲折があって。マスタリングも終わりそう、じきプレス工場に納品するって段階になって、出戸くんと馬渕くんが曲順を変えようって言い始めて。その曲順で何度か聴いてみたら、二人の言っていることもよくわかるんだけど、全体的な視点からみたらその並びは絶対違うと思ったので、しばらく黙っていたあとで戦略的に反対して(笑)。で、納得してもらって今回の曲順でリリースされたって経緯があります。

清水さんは以前からバンドと並行してカメラマンの仕事もされていると思うんですが、その活動と音楽表現は自分の中でリンクする部分はありますか?

清水 一時期はバンドが大変すぎて引退状態だったけど(笑)、最近はまた現場に出ています。写真の仕事って多くの場合はクライアントからの頼まれ仕事なんですが、バンドは基本的にクライアントがいない中、完全な自由意志で何がクールかを考えながらやっていくものだと思うんです。オウガは特に、完全にメンバーが良いと思うことのみを頼りに作品作りをしている。そこに身を置くことで、カメラマンの自分としても譲れないクリエイティブ面での一線みたいなものが明確になっている感じはありますね。

バンド活動をやっていることで写真家としての作家性へ輪郭が明確になるような感覚…?

清水 そうですね。その一方でバンド活動においても作品以外の部分を見つめるようになっている気もしますし、自分の中ではお互いがお互いに影響しあっている感じというか。

今回の歌詞からはペシミスティックとまでは言わないけれど、現状に対しての不安感とか、少なくともポジティブとはいえない感覚にひたされている印象を受けました。やはりバンドとして世の中に対して違和感を表明したいというのがある……?

清水 新作のたびに「世の中に対するアンチテーゼですか」とか言われるんですが(笑)、そこは意識して無いと思いますよ。ロックって本来は何かにアゲインストしていくものなのかもしれないけど、オウガはもっとフラットな感じというか。直接的に社会に対する悲観や怒りは込められていないと思います。曲や歌詞が想起するイメージや、バンドのスタンスも、わかりやすい地点に着地しないで、常に中間点で浮いているような感覚があって…誤解を恐れずに言うと、現代美術的だな、と思います。現代美術のインスタレーションとかって、見た瞬間「そもそも作者は何でこの作品を作ったんだ?」ってところからスタートすることがあるじゃないですか。それと少し似ているところがあるのかもしれません。

世の中が熱狂に浮かされている中、ただ観察者として醒めて眺めているという感覚?

清水 個人的には、今回の収録曲だと「ありがとう」が今のオウガの感覚、スタンスを象徴していると思いました。これは出戸くんが最後の最後に持ってきた曲なんですが、喜怒哀楽なんかの感情や、温度感とか意思とか…わかりやすい意味性はなくて、ただ空白を表した曲だと思うんです。もちろん空白といっても無音ではなくて、リズムや旋律、歌詞があるわけで、それも含めてどこにも着地していない。なんといえばいいのか…怒っているわけでもなく笑っているわけでもなく、<ただ見ている>とでもいうような感覚だと思います。<達観>と言うほど崇高なものじゃないんだけど、現実を<ただ観ている>…。今回のアルバムというか、オウガの音楽性を一つの形に具体化したような曲で、バラバラに作られてきた各曲のトーンをまとめている気がします。

ポップミュージック、中でもとくにロックというのは、基本的にロマン主義的な思想に裏打ちされているもので、「ここにどういったガイストがこめられているのか」、みたいなことを重視しがちだけど、オウガというロックバンドの作る音楽はそこに真っ向から反している。それを続けていくのって普通に考えたらかなり苦しい作業じゃないかと思うんですけど…(笑)。

清水 どうでしょう、直接的でわかりやすい表現ではないですが、一方で今回の作品は特に、歌詞を書いた出戸くんなり、バンドの意識が明確に感じられるとも思います。これまでの中では一番、歌詞を読み込んで欲しい、言い過ぎかもしれないけど……深読みしてほしいな、と思う作品ですね。一見してわかりやすい形にならないように、巧妙に覆い隠されてはいますが。

今までの作品、特に三部作以降にそういった傾向があったような気がしますが、今作ではそれがいよいよ極まった感じがします。

清水 確かにそうですね。プレイ的にはロックギターやドラムのカタルシスみたいなものが、作品を重ねる中でどんどん薄れていってます。以前から、録音物から肉体性がなくなっていっていると評されてきましたが、今作はそれが更に進んで、洗練されたと思いますね。ロック的なカタルシスとは方向性が違うけど、今作の音色というか曲の質感は、全体的にある種の快楽にあふれているとも思います。

なるほど。では今作を経て、今後オウガというバンドはどんな歩みを続けていくと思いますか?

清水 うーん……全然想像がつかないですね(笑)。

これまでもなにか将来へ向けたビジョンを立ててやってきたというわけじゃない?

清水 マネージメントが先行するバンドではないので、あくまで作家の興味次第、つまりは出てくるまで本人達にもわからないと思います。もちろん運営的な面で考えておくべきことはあると思いますが、それらも全てあくまでも作品ありきなので。

その時々の関心によってまったく違ったテイストのものが作られるかもしれない?

清水 そうですね。戦略的にどうこう考えるというより、どんな好奇心を持ってアウトプットしていくか次第なのかな、と思います。ひとつ言えるのは、おそらくライブでは、録音物と違ってエモーションや肉体性の強いものになっていくんじゃないかなというのはありますね。

今後本作のリリースツアーも始まりますが、ライブ用にアレンジをしていく作業というのは、やはり録音へ向けてのものとは違ったやり方になるんでしょうか?

清水 オウガのアルバムはライブを全く意識しないで、純粋に録音物として自分たちが思う良いものを作ろうとしているので、ライブでどうするかは、また別の作業になります。それと、ライブは基本として4人で出来ることをやる、リズムボックスやアナログシンセを使うことはあっても、打ち込みで構築したトラックと同期演奏などはやらない、という共通認識があります。アルバムのアレンジだと、そもそもギターが全く入っていないとか、ドラムが生じゃなかったりするので、そのままやるのは不可能ですか……CD収録版をあえて無視して、ガラッと変えてしまうものもあるかもしれません。今回だと「朝」とか、すでにライブ動画が先行公開されているので、見てもらったらよくわかるかと思います。

ツアーではアルバム全曲を演奏する予定ですか?

清水 そうなると思います。各地での演奏もとても楽しみですが、東京公演の会場は今までのレコ発ツアーの中では一番規模の大きい六本木EXシアターなので、そのスケールにあったライブができればと思っています。

『新しい人』メンバー個別 INTERVIEW:馬渕 啓

集中して完成させていきました

約3年ぶりの作品ですね。過去の3部作では、“居心地がいいけど悲惨な場所/『homely』(11年)”、“幸福感のある終末/『100年後』(12年)”、“欠損感・欠落感/『ペーパークラフト』(14年)”といったコンセプトがありましたが、今回の制作でもありましたか?

馬渕 今回、コンセプトなどは特になく……バンド内でも共通認識と言えるほど言語化されたキーワードもありませんでしたね。特に何も決めず、出戸と僕が個別に、淡々と好き勝手に作っていきました。

以前、馬渕さんが曲を作るときはデモをかっちりと作り込む、と話していましたが、作り方に変化は?

馬渕 石原(洋)さんと一緒にやっていた時は、細かいアレンジは決めずにざっくりと作ったデモを現場で形にしていく作り方だったんです。それも1ヶ月という限られた期間の間に集中して完成させる、みたいなやり方だったんですね。でも今回は、目の前にある1曲と向き合って、集中して完成させていきました。なので1年近くアルバム制作をやり続けていた感覚ですね。正直、長いスパンで1曲ずつ仕上げていったので、アルバムに収めてみた時に整合性がなくなる懸念はあったんですけど、並べてみたら思ったほど違和感がなかった。今回だと「動物的/人間的」が一番最初だった気がします……で、最後に作ったのは「ありがとう」かな。

ミニマルなアンサンブルの中にあって、少ない音数ながら存在感を放つギター・プレイも印象的でした。楽曲に入れるフレーズはどのように考えていったのですか?

馬渕 あくまで曲が向かいたい方向に合わせているだけですね。曲作りにしても “ギター主導の曲を作ろう”って感じではないですし。

となると作曲時に一番手にした楽器は?

馬渕 今回のアルバム制作で一番活躍した機材というとシンセサイザーですね。出戸がMoog製のGrandmother、僕はローランドのSH-1000をよく使いました。楽器の音に導かれて曲が生まれてくるという意味でも、シンセの持つ質感が、曲作りのきっかけになることが多かったですね。今回は自宅で作業することも多かったので、シンセの音作りに時間をかけました。シンセってほんのちょっと設定を変えるだけで、全然違った表情になってしまうんですよ。そこで作った音は簡単に再現できないので、デモをそのまま採用する場面も多かったです。

ちなみにギター関係の使用機材は?

馬渕 いつも使っているギブソンSGやフェンダー・ムスタング、ストラトキャスターですね。さっきも言ったように、楽器の音によって曲が生まれくることも多いので、いつも手元にある楽器はすごく大事だと思っていますね。

変わってしまう可能性があるので

ギター・ソロを恐れています(笑)

効果音的なアプローチも多いですが、「さわれないのに」や「過去と未来だけ」で聴けるカッティング・ギターは印象に残りました。

馬渕 「さわれないのに」はギターの音に過剰なコーラス・エフェクトをかけて、アタックが出にくい感じにして、あえてヨレヨレにしているんです。聴いていて“不安な気持ち”になるのが良いなと思っていて。ローランドのデジタル・コーラスを使ったんですけど、不穏さが増して良かったです(笑)。

とはいえ個人的にアルバム全体の雰囲気は明るい感じがしました。

馬渕 たしかにそうかも。「本当みたい」や「わかってないことがない」なんかはメジャー・コードですね。ただ明るい曲調なんだけど歌詞では不穏なことが歌われていたりして、アンビバレント(※同じ物事に対して相反する感情を同時に持つこと)な感じがあって良いなと思っています。

ちなみにデモと完成形でガラリと雰囲気が変わった曲は?

馬渕 プリプロの段階から本番でアレンジが替わった曲はほとんどないかなぁ。「動物的/人間的」だけはスタジオで偶発的に生まれたアレンジですけど、ほかの曲はほぼデモのままでしたね。というのも、「動物的/人間的」だけは歌入れのタイミングで思ったよりもテンポが速いことに気づいて……イメージと全然違ったのでその場でアレンジを変更しました。

今のOGRE YOU ASSHOLEのタイム感って……かなりおおらかですよね(笑)。

馬渕 いろんな人から曲のBPMがすごく遅いって言われますけど……僕らはまったくそう感じていないんですよ。普段からそういうテンポ感なんでしょうね(笑)。あと……“個人の感情”みたいな要素が曲の中に現れないように音楽を作っているのも関係しているかもしれないです。やっぱり大切なのは最終的に曲になった時に、鳴らされる各楽器の役割が必然性を持っていることだと思うので。

そういう意味では、ギターは感情を音楽的に表現しやすい楽器のひとつだと思いますし、その最たる例がソロだとおもうんですけど……今回の楽曲にはあまり入っていないですよね(笑)。

馬渕 そうですね(笑)。「新しい人」くらいかな?でもあれはソロとは言えないか。

もともと馬渕さんは“ギター”という楽器にとらわれてないプレイヤーという印象なんですが、どんどん自由に絵を描くようなアプローチになっている気がします。

馬渕 いわゆる“ギターはこう弾くだろう”っていうアプローチは今作は特に少ないかもしれないですね。

現在の馬渕さんが考える“バンドにおけるギター・ソロ”の役割とは?

馬渕 使い方が難しいですよね…… “ジャンル”を限定してしまう気がするし、物事を言い切っちゃうというか……断定的になり過ぎちゃって難しい。それもうまく回避できるギター・ソロもあると思うんですけど、それはまた次の作品の曲に持ち越しですね(笑)。やっぱり曲に合っているか合っていないかで必要かどうかを判断しているし、もしも入れるにしてもものすごく考え込むと思います。

安易に弾いてはいけないという感覚なのでしょうか?

馬渕 やっぱりギターって楽器は存在が“強い”から入れ方を考えてしまうんですよね。入ることで曲の文脈が替わってしまうというか……ソロを入れたら曲の持っている意味まで変わってしまう可能性がある気がしていて。もちろんギターに限らずあるんでしょうけど、特にそうなりやすい気がしていて……なのでギター・ソロのことを恐れています(笑)。ライブだとすごく良いと思うんですよ。自分にとって操りやすい楽器だし、感情も表現しやすいんですけど、アルバム制作の場合は使い方をしっかりコントロールしないといけない。だからこそプリプロダクションが重要だと思っています。その場でパッとギターソロを弾くのはちょっともう無理ですね(笑)。何かしらの型に当てはめて弾いてしまうと思うんですよ。本当に素晴らしいギタリストはその場でも表現できるんでしょうけど、僕はすごく考えて、納得しないと弾けないタイプですね。

出戸さんも同じタイプのギタリストなのでしょうか?

馬渕 どうなんだろう……「新しい人」のソロは出戸が弾いているんですけど、この曲調に“このフレーズを弾くのか!?”みたいな意外性があって面白いですね。例えばチョーキングって感情の起伏を表現しやすい奏法だと思うんですけど、彼の使い方だと全然熱い感じにならない。そういった温度感のズレみたいなものが聞き手の心地よさにもつながると思う。それはソロの形としてひとつ“アリ”じゃないですか。そういうアイデアが毎回ひらめけば良いんですけど……難しいですよね。

では今回の楽曲における“ギターの役割”についてどのように考えていましたか?

馬渕 今回はリズムの手助けとか、合いの手みたいな使い方、曲の中のアクセントとして入れていくようなやり方が多かったように思います。

「過去と未来だけ」のカッティングもよく聴くと独特の符割になっていますよね。でも自然に聴けるし、このタイミングで鳴らさないといけない必然性も感じました。

馬渕 聴いた人に“何が違うかはわからないけどなんか良いね”って感じてもらうには、どの場所に何の楽器を配置して、どのタイミングで鳴らすか、ってことが重要なポイントだと思うんです。そこはけっこう感覚的にやっているのかもしれないですね。

この曲のように、シンプルなフレーズでノリを出そうとした場合、ちょっとだけタメたり突っ込んだりという細かい部分がとても重要な気がしました。

馬渕 確かにちょっとした演奏のタイミング差でグルーヴは変わりますからね。そういう一番気持ちいい場所を見つけて良い演奏するのにはとても時間がかかるので、ひとりで曲としっかりと向き合って練習する必要があると思います。

今回、演奏していて気持ちいい曲は?

馬渕 今回は……あるのかなぁ(笑)?「朝」はライブだと全然違うアレンジで演奏しているんですよ。10分以上の曲になっていたりして(笑)。そういう意味ではミニマルな曲はライブでも気持ちよく演奏できていますね。

可能性を感じる

制作を終えて、現在の馬渕さんが思い描く今後の展望は?

馬渕 理想像は特に思い描いていないですけど、ギタリストとしてライブで良い演奏をしたいって気持ちはあります。ただし、それとアルバム制作は同じラインにないと思っていて……やっぱりアルバムはその作品性によって内容が変わりますから。ライブではちゃんとギター・ソロも弾けるようにならないといけないなとか……。

思ってます?!(笑)

馬渕 もちろん思ってますよ(笑)!自分は曲を作る時にベースやドラムのリズム・パターンも考えるので、少し違った視点を持ったプレイヤーなのかもしれないですけど……そのうえで理想と感じるギター・ソロもありますからね。ひょっとしたらギターソロがたくさん入ったアルバムを作るかもしれないし。個人的にもそういう作品にまた惹かれ始めてもいますしね。

そうなんですね。例えば最近聴いていたアーティストは?

馬渕 最近だとヴェルヴェット・アンダーグラウンド。あのギターの音色は心にグッとくるんですよね。ほかにはケヴィン・エアーズ作品の音も好きです。なんか好きなポイントがあるんですよね。そういうのをまた探って、うまく表現できればなとは思っています。また違った感じの作品を作りたいですから。そういう意味で、ギターはすごく情報量が多いから、可能性を感じますよね。もちろん打ち込みの良さもあるけど、生楽器に比べて情報量が少ないというのを今回は感じたので。

なるほど。ちなみに馬渕さんがよく使うコード進行とか“曲の作り癖”はあるんですか?

馬渕 好きなコード進行はありますね。それは出戸にもある(笑)。個人的になるべく避けようとはしていますけど……なっちゃう時もありますよね。曲によってはそれで良いとも思いますけど。

出戸さんの作る曲の好きなポイントや特徴はどんなところですか?

馬渕 “そこを歌うんだ”っていうメロディ・ラインを選択したり、この曲にこの歌詞を付けるのかっていうのもおもしろいし……いつも一緒に曲作りをしていて、人とは違った彼ならではの視点がおもしろいなと思いますね。

出戸さんの存在が自分の曲作りに反映されているところは?

馬渕 物の見方なんかは影響されていると思います。彼はさまざまな視点を持っていますから。今回のアルバムで出戸が作った曲だと……「新しい人」は好きですね。神々しい感じもあるドラマチックな曲なんですけど、ヘンテコなギター・ソロが出てくるという(笑)。そのアンビバレントな2面性が曲をまた違う次元にしてくれると思うんです。

なるほど。

馬渕 あと僕は歌メロを作っていないので、出戸にオケを渡したあとで彼がどんなメロディと歌詞を乗せてくるのかは気になりますね。そうやって自分とは違う視点から考えた要素が入ってくることや、出戸が提示してきた曲に対して僕がまた違う視点を持つというのが、おもしろいのかなと思っています。

では歌詞に関しては、他のメンバーのインタビューで明らかになると。

馬渕 なるのでしょうか(笑)。でもあまりにもいろんなことを説明されすぎちゃうのもおもしろくないですよね。余地を残すことは、音的にも歌詞的にも大事だなと思います。そういうのはなんとなく肌感覚で持っているのかなって。僕らって理詰めで考えていないんですよ。基本的に直感が重要で……鳴らされる1音の持っている雰囲気を肌で感じて曲ができていくので時間がかかるんです。お互いに1音1音の持っている意味などを感じ取っていくんですよ。鳴らされる音のすべての音に意味がある、という作り方をしていますから。

ということは、実際に弾いているギターをコピーしてみることで、曲の構造や何を考えていたかを理解できる部分もありそうですね。

馬渕 そういうところで言えば「本当みたい」はぜひ弾いてみてほしいですね。フレーズ自体は簡単だけど、すごく大変だと思う(笑)。ひたすら同じフレーズを繰り返す異常さとか、あのアプローチによって伝わる何かはあると思います。アルバム作品には演奏者の心情とかは必要ないと思うし、演奏者の顔が見えてしまって冷めてしまうことってあるので、そうならないように気をつけながら作っています。今回のアルバムもライブとのギャップはすごいでしょうね(笑)。“この曲はこうなったのか!”って部分も楽しむことができると思うので、観に来られる方はぜひ楽しみにして下さい。

『新しい人』メンバー個別 INTERVIEW:出戸 学

前作『ハンドルを放す前に』から約3年での新作です。

出戸 いつもは2年に1枚のペースで出してきたんですけど、今回は気づいたらもう2年経ってて。いつもの2年よりは早く過ぎた感じでした。ライヴの本数も多かったかな。忙しくしてた気はします。

逆に、それまで2年のペースを守っていたのは意図的に?

出戸 そうですね。なんとなくですがそこは決めておかないとずるずるといつまでも作んない気がしてたんですけど、今回はその締め切りを守れなかった(笑)。急がなくていいと思ってた訳じゃないんですけど、また同じことを繰り返しそうな気がしてるタイミングだったからいろんなこと考えていたらあっという間に時間が経っていました。『ハンドルを放す前に』は初のセルフ・プロデュース作という変化ではあったんですけど、三部作(『homely』『100年後』『ペーパークラフト』)で学んだことの集大成というところも少しあったので、次は何か新鮮に思えることができればな、と思ってました。今まではコンセプトを決めて全体を考えながら全曲同時にレコーディングの作業を進めていきましたが、今回はコンセプトを決めず一曲一曲仕上げていきました。普通の作り方といえば普通の作り方なんですが、長い間そうしたことをやってこなかったので新鮮でした。結果、全体像としては思いもよらないアルバムになりました。

その中では、去年のシングル「動物的/人間的」(2018年11月)は、かなり劇的なサウンドで、あの時点ではサウンド面での次を示した曲なのかなとも思えてました。

出戸 シングル・ヴァージョンはアレンジがしっかりとされていて華やかな感じでしたよね。あの感じでアルバム全体を作っていくことも出来たと思いますが、次の曲を作るときには一度全て忘れてまたイチから作っていきました。そういう一曲一曲が積み重なってこのアルバムになってる感じなんです。全体像としてどういうものが立ち現れているのかはまだ自分でもはっきりつかめてないけど、何か共通した肌触りみたいなものはあるのかな。一曲ごとの細部については説明できるけど全体としてはどんな言葉がバシッとハマるのかはまだわかりません。

そういう作業のなかで、アルバムの先行シングルとして8月7日にリリースした「さわれないのに」は、「動物的/人間的」のときとは違って、明らかにアルバムのリードトラックとしてのアウトプットですよね。

出戸 「動物的/人間的」のサウンドとは全然違いますよね。ジャンルもカラーも曲の持ってる性質も。……本当に全然違う(笑)

「さわれないのに」の歌詞ができたことで他の曲の言葉も誘い出されてきたという部分はあるんじゃないかと思うんですが。

出戸 そうですね。今回、歌詞についていえば、今までよりも「物」が出てこないです。出てくるのは「サイドミラー」とかくらいですかね。いつもはもうちょっと具体的な物を描写して、それが何かの比喩になっていたり、ある雰囲気を伝えていたと思うんですが、今回は極度に物が少ない。その代わりに物と物の関係や状態だけを抜き出して、骨組みだけを取り出して書いてみました。その感じは「さわれないのに」で発見したやり方だと思います。

サウンドは一曲一曲かなり違ってますけど、歌詞に耳を澄ませて聴くと、言葉としてはこれはまた別の意味でのトータル・アルバムなんじゃないかとも思えたんです。特にタイトル曲でもある「新しい人」は、どういう意味かを考えて何度も聴きました。

出戸 あの曲ができたときに、なぜか直感的に「これがアルバム・タイトル曲になるだろうな」と思いましたね。

「新しい人」を言葉の通りに受け取ると「自分を更新した」とか「常識を変える人が出てきた」みたいにも受け取れますけど、このアルバムではその逆で、「理解できない人」が出てくるのを見たとか、自分がその「理解できない人」に変容してしまうとか、そういう漠然とした不安をもっと大きく感じさせられたんです。それで、そういう不安な状態に自分がなるのって1日のいつだろうって考えたら、実は夜よりも朝で、トラックリスト見たら2曲目が「朝」だった。これはもしかしてトータル性? みたいな(笑)。でも、本当にそこからするすると歌われている言葉がつながっていったんですよね。

出戸 「新しい人」については、今松永さんが言った後者のほうの感覚に近くて。新しい人っていうのは僕らが理想とする人でもあるんですが、理解はできないって感じです。歌詞を書き終えてから、何年か前に読んだミシェル・ウエルベックの小説『素粒子』を思い出して。この感覚は『素粒子』から来たのかもって思ったんです。最近また読み返したんですが。簡単にいうと、その小説の9割では現代社会で生きることの苦悩や苦労が書いてあるんですけど、最後の1割で「新しい人」みたいな存在が出てくるんです。そして、実はその人の視点で現代社会が語られてたことがわかる構成になっていて。その新しい人は完璧な存在で「昔の人はこういうことで苦しんでたよな。今、僕ら新しい人の世界ではそんな苦しみはない」みたいな感じで、そういう世界では真実も美もあんまり追求されなくなっているんですね。その理由が「僕らにはもう虚栄心がないから」みたいな(笑)。そういった感じを妄想しながら聴いてもらえると良いかもしれません(笑)。

もちろん、「新しい人」は神の視線を自分も持ちたい曲でもない。むしろ伝わってくる感覚は逆で、完璧であるがゆえの不穏さですよね。

出戸 SFみたいな話だけど、そういうものに向かっていきそうな雰囲気も今の時代はあるし、そうしたことが達成したときには僕らは置いてかれてるだろうなという感情もある。それって、何ていう感情なんですかね? さみしさとか、むなしさとか、なのかなあ。でもなんとなくポジティブな感じもする。この曲で歌われている「新しい人」というのは、僕らが悲しんだり怒ったりしてることはほんのりとしかわかってない。その人たちは確かに苦痛もなく、僕らが憧れてるような存在でもあるのかもしれないけど、今の価値観とは乖離した考え方を持った存在にもなっていて。僕らが今普通に大事だと思ってるものは消え去ってる世界を生きてる人というイメージです。実際に時代や場所によって大事だと思われてるものって違うじゃないですか。自由とか平等とか普通に大切だと思うような考え方は何百年前には今みたいにはなかっただろうし、いずれ今の考え方も未来には消えて僕らが考えもつかない考え方が、今の自由とか平等みたいな感じで大事な物になっていくんだろうなとも思う。そういうときに歌ってる音楽はどんなものなのかな、という感じが曲に出てますね。

今しゃべってもらったことはすごく明確でわかりやすいです。

出戸 ものの考え方で世界が変わっていくんだなと思うし、結局そこから「自分って何だろう?」と考えていく。自分の問題意識として、今そういうところに興味があるんです。

「さわれないのに」にも顕著ですけど、「触れる」とか「所有する」みたいなこともこの先無価値になっていくのかも、とは僕も思いますしね。音楽作品が配信になって、見れるし聴けるけど、さわりたいし所有したいから「フィジカルを出す」っていう。盤としての物をフィジカルっていうようになったのはここ数年だと思うんですけど、ふと「フィジカルってどういういみだ?」ってときどき我に返るんですよ。そういう肉体や精神の「ある/なし」みたいな感覚についてはこれまでもオウガは扱ってきたと思うんですけど、言葉としては今回のアルバムがいちばんそれを顕著に感じてます。

出戸 アルバム全体としてはよくわかってないところもあるんですが、一曲一曲の歌詞は、わりと説明できるんです。一曲一曲テーマがあって自問自答してる感じで作ってるので。たとえば、「わかってないことがない」はわりとアルバムの前半でできた曲なんですけど、曲調としてはポップで多幸感があるような感じなんですけど、そこに「わかってないことがない」という言葉の持つちょっと怖い感じを入れたかった。今、ネットでAIにおすすめをされて、おすすめされたものをそのまま買ったりするじゃないですか、それって心地よくて楽だし便利だけど、このままこの機能が発達すると自分より自分の好きなものや買うべきものがわかってるようになると思うとちょっと怖い。そういう感じを歌や曲の心地よさと歌詞の一見耳障りの良い言葉を使っていても、よく聴いてみるとなんか変だし、ちょっと不気味な感じで表現することで、ちょうど的を得た感じにできたかなとは思いますね。

そういう漠然と感じていた不安が、もはや漠然ではなく、現代のスピードに追い越されてまる見えになっているという感覚もないですか?

出戸 このまま突き進んで行ったら自分たちは取り残されて「新しい人」たちの時代になる。人類の絶滅の仕方は案外そういうものになるんじゃないかと妄想することはあります。

さっき、僕は新作を聴いて「朝」って曲に反応したと言いましたけど、そういう意味だと最近、僕は夜よりも朝のほうがいろんな怖さを感じるんですよね。起き抜けで自分の感覚がはっきりしない時間帯が実は不思議だし怖い。これまでは、ロックも含めたサイケデリックな表現って主に夜を描いていて、見えない闇のなかにいることのほうが「恐怖」や「不安」を担ってたと思うんですよ。自分が誰か、相手が誰かもわからない認知の消失みたいな感覚も感じやすいし。でも、今は大きな災害があって一夜明けて明るくなった後に被害がまる見えになる怖さとかがある。高齢化社会になって、目の前にいる人がわからなくなってく感じとも通じてるというか。

出戸 そうですね。感覚が鈍って認知できなくなって全てが曖昧になってく夜の感覚というより、今回は感覚がどんどん研ぎ澄まされていくことで目の前にある当たり前だと思ってたことが「そもそも何だっけ?」となる感じがアルバムを通してあるんです。例えば「なんでこの紙切れをお金として受け取るんだっけ?」とか、「自分の意識って何であるんだっけ?」とか考えれば考えるほどわからなくなっていく。当たり前のことをわざわざ考えてみて、だんだん不安になってくるという感覚。

それがやっぱり「真っ暗闇」というより、今回の新作は「明け方」感として思えるんですよ。朝起きてすぐの、目にしてるものが一瞬わからない感じ。

出戸 自分の部屋なのに「ここ、どこだっけ?」みたいな感覚ですよね。当たり前だと思っていたことが一旦リセットされて新鮮に思いながら不安な感じ。

アルバムのサウンド面の話をすると、確かに曲ごとの印象は違うんですけど、それについて「こう変えたんだな」と思う必要があんまりないんですよね。逆にいうと、ライヴで変わっていっていいという感覚が、オウガというバンドの核になったとも思えるし。だから、アルバムでは「これが何なのか?」みたいな感覚を問いながら音や言葉をそれに近づけるということが徹底されていいというか。

出戸 今回のアルバムだけを聴くと、もう「バンド」じゃないですね。形態とかジャンルも含めて、ひとつの決まったかたちは無しで考えたので。これまでドラムの音色やチューニングはアルバム一枚である程度統一してたんですけど、今回はそれもバラバラです。そういった縛りがないので、曲ごとに「これが何なのか?」を徹底できました。

三部作の時は「このバンドで作る音」という感覚がアルバムにもありますよね。

出戸 そうですね。今聴くと「ロックバンド」って感じがします。前回のアルバムも作っているときも似たような感想はありましたが、今回はさらにそれがなくなってきてる。なぜそうしたくなっていくのか自分でもよくわかってないんです。そういうバンドって他にありますか?

ライヴではバンドだけど、アルバムでは1人、もしくは2人くらいが音をすべて作ってる、みたいなパターンは今はよくありますよね。でもそれって中心にいる作り手の意図や個性はむしろ際立つわけで、今しゃべってるようなこととはわりと離れてる気がする。オウガは4人が有機的に関与しながらも、作品では音像としてのバンド感を消失させてるという感覚ですもんね。だけど、出戸くんと馬渕くんの宅録で完結するわけではないという選択をしてる。そこにディストピア的な景色を表現していても、生身の人間による表現という抵抗を一種の希望として残せてるのかもしれないです。

出戸 今回のアルバムは抽象的で落とし所も微妙なところを狙っていたので、音も言葉も少しの質感の違いで違った意味合いに聞こえたり、わかりやすいイメージに引き寄せられそうになったのでそこは気をつけました。例えば虚無感みたいなところに吸い込まれそうになるところで踏みとどまって、かといって真逆にある全能感とか、世界と一体化するみたいな気分ともちょっと離れて、両方の引力に対して抵抗していようとしてる感じはあります。

そう考えるとシングルで出した「動物的/人間的」はサウンドこそアルバムとは違っていたけど、やはり起点になる曲だったんですね。

出戸 一番最初に出来た曲なんですが、オウガには珍しく満ち足りたフィーリングの曲なんです。シングルを作った後に聞いた話なんですけど、虚無感って時間に対する考え方からくるものらしくて、今の人にとっての時間は直線状になっていて、過去の方にも未来の方にも無限に伸びてると考えていて、自分が生きているのはその点でしかないという認識から虚無感が生まれるそうなんです。だけど、昔の人の時間にはそういうとらえ方はなくて、円環状で常に神話的な時間と今が共存してるみたいな感覚。そうするとそこに虚無感は生まれないらしいです。だから虚無感って現代特有の時間に対する考え方からくる病なんだなということを聞いて面白いなと。そういう事とも「動物的/人間的」は僕のなかでリンクしていて、このアルバムの中でも唯一手放しでポジティブな感じの曲です。

だから、アルバムの最後にこの曲はなくちゃいけない。実は、答えから先にできてたという。歌詞もアルバムのなかに当てはめて読むとすごく暗示的ですよね。

出戸 そうですね。でもアレンジを変えた事によってこの曲の意味も変わったと思ってます。